人との約束や仕事の締め切りを守ることは、信頼関係や日常生活を円滑に保つために欠かせないものです。しかし現実には、時間を守れない人と接する場面が少なくありません。約束の時間に遅れてくる、仕事の納期を守らない、いつもギリギリに行動する——そのような相手に振り回され、ストレスを抱える人も多いのではないでしょうか。

問題は、時間を守れない行動そのものではなく、それによって周囲に与える影響です。感情的な衝突を招いたり、信頼が崩れたりと、人間関係に大きなひずみが生まれることもあります。しかし、その背景には性格的な要素や、発達的な要因、さらには日常習慣の積み重ねなど、さまざまな要素が絡み合っていることもあります。

この記事では、時間を守れない人の行動の背後にある原因や傾向を冷静に理解し、感情に振り回されずに関わっていくための具体的な考え方と対応策を紹介していきます。

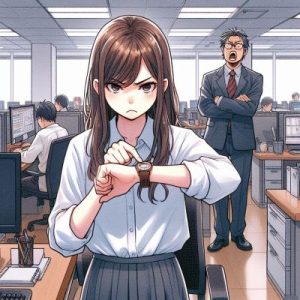

時間を守れない人の原因と傾向を知る

AI生成画像

時間を守れない人の行動には、いくつかのパターンや傾向が見られます。単なる「だらしなさ」や「意識の低さ」といった表面的な判断で片づけてしまうと、本質を見誤りやすくなります。特に、時間に対する認識のズレや、計画的に動くことが苦手といった深層的な要因に目を向けることが重要です。

また、時間を守れない人の特徴に見られる共通点や、なぜそうなるのかを考える視点を持つことは、相手を一方的に責めるのではなく、関係を円滑にする第一歩となります。さらに、発達障害や病気が関係している場合や、子供に見られる行動パターンについても理解を深めることが求められます。

とくに、社会的な偏見が根強い時間守れない女というイメージと現実のギャップにも触れることで、多角的に問題を見つめ直すきっかけとなるでしょう。

時間を守れない人の特徴に見られる共通点

AI生成画像

時間を守れない人の特徴には、いくつかの共通点が見られます。

まず第一に、計画性が乏しいという傾向があります。スケジュールを立ててもそれを守る意識が薄かったり、そもそも予定を詰め込みすぎて現実的でない行動計画を立ててしまうことがあります。

また、自己管理能力が低いこともよく見られる特徴のひとつです。時間配分がうまくできず、準備に時間がかかったり、直前になってから行動し始めるため、結果的に遅れてしまうことが多くなります。

他にも、他人との時間感覚のズレも挙げられます。本人の中では「まだ大丈夫」と思っていても、他人から見ると完全に遅刻と捉えられる時間になっている場合があります。これには、社会的な時間意識の違いが影響している可能性があります。

加えて、遅刻しても深刻に捉えていないという態度も一部の人に見られます。これには過去に遅刻しても大きな問題にならなかった経験や、時間よりも人間関係を重視する価値観などが関係していることがあります。

さらに、他人を待たせることへの罪悪感が希薄な傾向もあるため、無自覚のまま相手に不快感を与えているケースも多く見受けられます。

このように、時間を守れない人の特徴は単なる「ルーズさ」では片づけられない背景を持っていることが多く、本人の性格や価値観、生活環境などさまざまな要因が複雑に絡み合って表れる傾向があります。

なぜそうなるのか?を考える

AI生成画像

時間を守れない人がなぜ遅刻を繰り返すのか、その理由を一言で説明するのは簡単ではありません。なぜなら、時間にルーズになる原因はひとつではなく、さまざまな内的・外的要因が複雑に絡み合っているからです。

たとえば、ストレスやプレッシャーに弱い人は、出発前に不安感から行動が遅れがちになります。また、自己肯定感が低く「どうせ急いでも意味がない」といった思考パターンに陥っているケースもあります。

時間に対する感覚の違いも重要な要素です。一部の人は時計を見る習慣が身についておらず、今が何時か、どれくらい時間がかかるのかを直感的に把握することが苦手です。その結果、「そろそろ出れば間に合うだろう」と考えて出発しても、実際には大幅に遅れてしまうのです。

また、過去に遅刻しても咎められなかった経験があると、時間を守ることへの動機が薄れます。周囲に甘えがちになり、「どうせまた許してもらえるだろう」という心理が無意識に働くこともあります。

他にも、注意力の散漫さや行動切り替えの遅さなど、日常生活全般で見られる習慣的な問題が影響していることも少なくありません。

このように、時間を守れない人がなぜそのような行動に陥るのかを理解するには、表面的な行動だけでなく、心理的背景や環境的要因まで視野を広げることが大切です。

発達障害や病気が関係する場合もある

AI生成画像

時間を守れない人の中には、発達障害や病気が関係しているケースがあります。単なる怠慢や意識の問題と決めつけてしまうと、当事者の苦しさや努力を見落としてしまうおそれがあるため、慎重に見極めることが大切です。

たとえば、時間を守れない人の中には「注意欠如・多動症(ADHD)」の傾向を持っている人がいます。ADHDの特徴として、時間の感覚をつかむのが苦手であったり、今やっていることに集中しすぎて他の予定を忘れてしまう「過集中」といった状態が見られることがあります。そのため、本人がどれだけ意識していても、遅刻や締め切りの遅れが起こってしまうことがあるのです。

また、「うつ病」や「双極性障害」などの精神疾患が背景にある場合もあります。気分の波が激しかったり、意欲の低下が起こると、時間通りに行動することが極端に難しくなることがあります。こうした病気は見た目では分かりにくいため、周囲の理解が得られにくいことも多いですが、本人にとっては深刻な悩みとなっています。

ほかにも、睡眠障害や慢性疲労症候群、自律神経の不調など、身体的な問題が影響しているケースもあります。これらは日常生活のリズムを大きく崩す原因となり、結果的に時間が守れなくなってしまうのです。

もちろん、全ての時間を守れない人がこうした疾患や障害を抱えているわけではありません。しかし、そういった可能性があることを知っておくと、単なる怒りや不満だけで判断することを避けられます。相手の背景に目を向けることで、適切な対応や支援のヒントを得られるかもしれません。

理解と配慮を持ちながら接する姿勢が、健全な人間関係の第一歩となるでしょう。

時間を守れない子供に見られる行動パターンと接し方

AI生成画像

時間を守れない子供に対して、単なる「だらしなさ」と決めつけてしまうのは危険です。子供が時間にルーズに見える背景には、発達段階や家庭環境、認知機能の発達具合など、さまざまな要因が影響している可能性があります。

たとえば、幼児期から小学校低学年にかけての子供は、時間感覚そのものが未発達です。10分後に出発しようとしても、「10分」の長さを実感できないため、遊びに夢中になると忘れてしまうことがあります。これは発達的に自然な現象であり、頭ごなしに叱るのではなく、少しずつ「時間の感覚」を育てていくことが大切です。

また、家庭環境によっても行動パターンに差が出ます。親が日常的に時間にルーズな態度を取っていると、子供もそれを当然のこととして学習してしまう場合があります。親自身の生活スタイルを見直すことで、子供の時間管理も改善されることがあります。

さらに、「注意欠如・多動症(ADHD)」などの特性を持つ子供は、特に時間の流れを意識するのが苦手です。支度に時間がかかる、予定を忘れてしまう、という行動が目立つ場合には、専門家の助言を仰ぐことも有効です。

接し方としては、「繰り返しの声かけ」や「視覚的なタイマーの活用」などが効果的です。責めるよりも、「どうすればうまくいくか一緒に考える」という視点を持つことが重要です。時間を守れない子供に対しては、叱責よりも、共に成長していこうという姿勢が求められます。

時間守れない女に対する偏見と実態のギャップ

AI生成画像

時間守れない女という言葉には、社会的な偏見やステレオタイプが色濃く表れています。特に恋愛や仕事の場面において、女性が時間を守らないと「だらしない」「信用できない」といった評価につながりやすい傾向があります。しかし、そのような見方は必ずしも事実に基づいているとは限りません。

実際には、性別に関係なく時間を守れない人は存在しますが、「女性だから時間にルーズ」といった認識が根強い場面もあります。これは性別による偏見であり、冷静な視点を欠いた判断です。

さらに、時間守れない女とされる人の中には、「他者に合わせすぎて他の予定がズレてしまう」「人間関係を優先するあまり自分の時間が後回しになる」など、周囲との関係性を重視するがゆえの背景が存在することもあります。一見すると無責任に見える行動の中にも、別の意図や事情がある場合があるのです。

また、育児や介護、家庭内の雑務など、時間の自由が利かない状況下にある女性も多く、そこからくる遅刻やスケジュールの乱れを「自己管理の問題」として片付けてしまうのは不適切です。環境による影響や役割負担の重さも見逃せません。

大切なのは、ラベルや決めつけではなく、行動の背景を丁寧に見つめる姿勢です。時間守れない女という言葉の裏にある社会的な圧力や構造的な問題を理解し、公平な目で接することが、偏見を取り除く第一歩になるでしょう。

時間を守れない人に振り回されないための実践的な対応策

AI生成画像

どれだけ原因や傾向を理解しても、実際に日常生活の中で時間を守れない人に接する際には、イライラや困惑を覚えることが少なくありません。そこで必要になるのが、現実的かつ実践的な対応策です。

まず、自分自身の感情を整理するために、時間守れない人にイライラする心理の仕組みを知ることは重要です。その上で、相手にどう対応すればいいのか、効果的な対処法を検討する必要があります。場合によっては、信用の問題に直面することもあるため、信頼関係の再構築についても視野に入れるべきでしょう。

また、どうしても許せないときには、心の整理術を使って自分を守ることも大切です。さらに、相手だけでなく、自分自身が時間守れないことを直したいと感じたときの改善法も学ぶことで、より柔軟でストレスの少ない人間関係を築くことが可能になります。

時間守れない人にイライラする心理を整理する

AI生成画像

時間守れない人に対して感じるイライラは、多くの人にとって非常にリアルな感情です。自分の予定を乱されたり、待たされることで無力感や不快感が生じるため、怒りや苛立ちに変わるのは自然な反応と言えます。

このようなイライラの背景には、「自分の時間が軽視されている」と感じる心理があります。時間は誰にとっても有限な資源です。その大切な時間を無視されたように感じることで、自尊心が傷つけられるのです。特に、時間に正確であることを重視する人ほど、遅刻や予定の変更に強く反応しがちです。

また、「相手のルーズさが改善されない」という繰り返しの体験が、無力感を生み出します。何度注意しても変わらない相手に対して、改善の見込みがないと感じると、怒りは蓄積していきます。そしてその怒りが、自分自身のストレスや人間関係のストレスとして表面化していくのです。

しかし、イライラに支配された状態で対応すると、関係が悪化する可能性もあります。まずは自分の感情を客観視し、「なぜこれほど腹が立つのか」を冷静に見つめることが必要です。相手に対して適切な境界線を引いたり、事前に「○時までに来られないなら先に行く」といったルールを設けることも、感情を管理するうえで有効です。

時間守れない人との関係においては、自分の価値観を守りつつも、相手との違いを理解しようとする姿勢が求められます。イライラする自分を責めず、感情の背後にあるニーズや期待を見つめ直すことで、冷静な対応ができるようになるはずです。

周囲の人ができる効果的な対処法とは

AI生成画像

時間を守れない人に対しては、感情的に接するのではなく、冷静かつ具体的な対処法を実践することが重要です。まずは、時間を守れない人がなぜ時間を守れないのか、その背景や原因を理解しようとする姿勢が必要です。単に怒るだけでは問題が解決しませんし、関係悪化を招く恐れもあります。

対処法の一つとして、明確なルールや期限を設定することが挙げられます。あいまいな約束や「なるべく早めに」といった表現は、時間を守る意識を持たせにくいため、「○時までに必ず集合する」という具体的な期限を示すことが効果的です。また、口頭だけでなく、メールやメッセージで記録を残すことで、お互いの認識のズレを減らせます。

次に、時間を守れない人とのコミュニケーションでは、ポジティブなフィードバックを忘れずに行うことが大切です。遅刻や約束を守れなかったときに責めるばかりではなく、守れたときには感謝や評価を伝えることで、相手の意識改善につながりやすくなります。

さらに、自分の側も柔軟に対応することが必要な場合があります。たとえば、相手が遅れる可能性を考慮して余裕を持ったスケジュールを組むなど、ストレスを軽減する工夫も対処法の一つです。

しかし、何度注意しても改善が見られない場合は、距離を置くことも視野に入れましょう。無理に相手に合わせ続けると、精神的な負担が大きくなり、自分自身が疲弊してしまうためです。時間を守れない人への対処法は、「相手を理解しつつ、自分の心も守る」バランス感覚がポイントとなります。

時間を守らない人に対して信用をどう考えるべきか

AI生成画像

時間を守らない人に対して「信用できない」と感じるのは自然なことです。時間は約束の一つの形であり、守れないことは信頼関係の損なわれる要因となるためです。しかし、すべてのケースで一律に「信用できない」と断定するのは慎重になるべきです。

まず、なぜその人が時間を守らない人なのか、背景を考えることが重要です。意図的に遅刻したり約束を破る場合は信用を損ねやすいですが、発達障害や精神的な問題、あるいは予測できない事情による遅れであれば、状況を理解する余地があります。

また、信用は一回の失敗で完全に失われるわけではありません。むしろ、失敗したときの対応や誠実な謝罪、改善の努力が見られるかどうかが、信頼回復のカギとなります。反対に、繰り返し無責任な態度を取る人は、信用が薄れるのは避けられません。

信頼関係を築くうえで、時間を守らない人に対しては「期待値の調整」も必要です。相手に過度な期待を持たず、時間に関しては余裕をもって対応することで、失望やストレスを軽減できます。

最終的には、自分の価値観と折り合いをつけ、相手との距離感を適切に保つことが大切です。信用問題は感情的になりやすいテーマですが、冷静に見極めることで人間関係を円滑に維持しやすくなります。

遅刻を許せないときの心の整理術

AI生成画像

繰り返し遅刻されたり、予定を台無しにされたとき、「時間を守れない人が許せない」という気持ちになるのは自然なことです。努力して合わせた側が損をし、相手は悪びれた様子もない。そんな不公平感が怒りや悲しみを引き起こします。

このような強い感情にとらわれたときは、まず「なぜ許せないと感じているのか」を明確にすることが大切です。それは時間そのものに対する怒りなのか、自分が軽視されたように感じたからなのか、自分の理想と現実のギャップが原因なのか。感情の正体を探ることで、冷静さを取り戻しやすくなります。

その上で必要なのは、自分の期待値を現実に合わせる作業です。「この人はこういう人」と割り切った方が、結果的に自分の心を守ることになります。期待を過剰に持ちすぎると、その分裏切られたときの傷も大きくなります。

また、許せないという感情を無理に否定する必要はありません。許すかどうかは自分で決めていいことです。ただし、怒りや憎しみを抱えたままでいると、自分が消耗してしまいます。紙に書き出す、誰かに話す、距離を置くなど、自分なりの整理の仕方を見つけましょう。

時間を守れない人に振り回されて疲れてしまったときは、無理に許せない気持ちを手放そうとせず、少しずつ気持ちの向き合い方を調整していくことが心の健康を守る鍵になります。

自分が時間守れないのを直したいと感じたときの改善法

AI生成画像

日常生活や仕事の中で時間守れないことに悩み、「このままでは信頼を失ってしまう」「なんとか直したい」と感じる人は少なくありません。まず大切なのは、自分が時間にルーズであるという事実から目をそらさずに向き合うことです。遅刻や納期遅れが頻発する場合、原因は単なる怠慢ではなく、認知のゆがみやスケジューリングの未熟さにあるケースも多く見られます。

改善の第一歩は、時間感覚のズレを自覚することです。「まだ間に合う」と思っても、実際には想定よりも準備に時間がかかっていることがほとんどです。そこで、行動の所要時間をメモして可視化し、現実と認識のギャップを明確にします。

次に重要なのは、余裕を持ったスケジューリングの習慣化です。移動や作業の前後に予備時間を設定し、遅延が生じても対応できるようにします。また、「15分前行動」を意識することで、結果的にちょうどよく時間を守れるようになります。

さらに、タイマーの活用も有効です。アラームを鳴らすことで行動の区切りを明確にし、つい時間を忘れてしまう習慣を断ち切ることができます。スマートフォンやアプリを活用すれば、複数の予定を同時に管理することも可能です。

「時間守れない自分を直したい」と本気で思うなら、今日から小さな改善を積み重ねることが大切です。完璧を目指す必要はありません。成功体験を少しずつ積み重ねることで、時間を守れる自分に近づいていきます。焦らず、具体的な行動を日常に取り入れることで、着実な変化が生まれます。

時間を守れない人との関係に悩んだときに知っておきたいことについて、まとめ

-

時間を守ることは信頼関係や日常生活の円滑化に欠かせないが、時間を守れない人に振り回されるストレスも多い。

-

時間を守れない背景には性格、発達障害、病気、生活習慣など複数の要因が絡むため、単純な「だらしなさ」だけで判断してはいけない。

-

共通の特徴として、計画性の欠如、自己管理の弱さ、時間感覚のズレ、遅刻に対する軽視、他者への罪悪感の希薄さがある。

-

遅刻の原因は心理的な不安や自己肯定感の低さ、時間感覚の未発達、過去の甘えなど複雑で多面的である。

-

発達障害(特にADHD)や精神疾患、睡眠障害などが関係している場合もあり、当事者の努力や苦悩を理解することが重要。

-

子供の時間感覚は発達段階で未成熟なため、声かけや視覚的タイマーの活用など成長支援的な接し方が効果的。

-

「時間守れない女」への偏見は社会的ステレオタイプであり、実態は環境や役割負担による複雑な事情が背景にある。

-

イライラの心理を整理し、自分の感情を客観視することが時間守れない人との関係改善の第一歩になる。

-

効果的な対処法としては明確な時間設定、記録の活用、ポジティブなフィードバック、柔軟なスケジュール調整が挙げられる。

-

信用問題は原因や対応の誠実さを考慮し、過度な期待を控え適切な距離感を保つことが大切。

-

許せない感情に対しては理由を明確化し、期待値を現実に合わせながら心の整理術で自分を守る必要がある。

-

自分が時間を守れない場合は、時間感覚のズレを自覚し、行動時間の可視化や余裕あるスケジュール、タイマー活用など具体的改善策を積み重ねることが効果的。

-

完璧を目指さず、小さな成功体験を積むことで着実に時間を守れる自分に近づくことができる。